O status do país

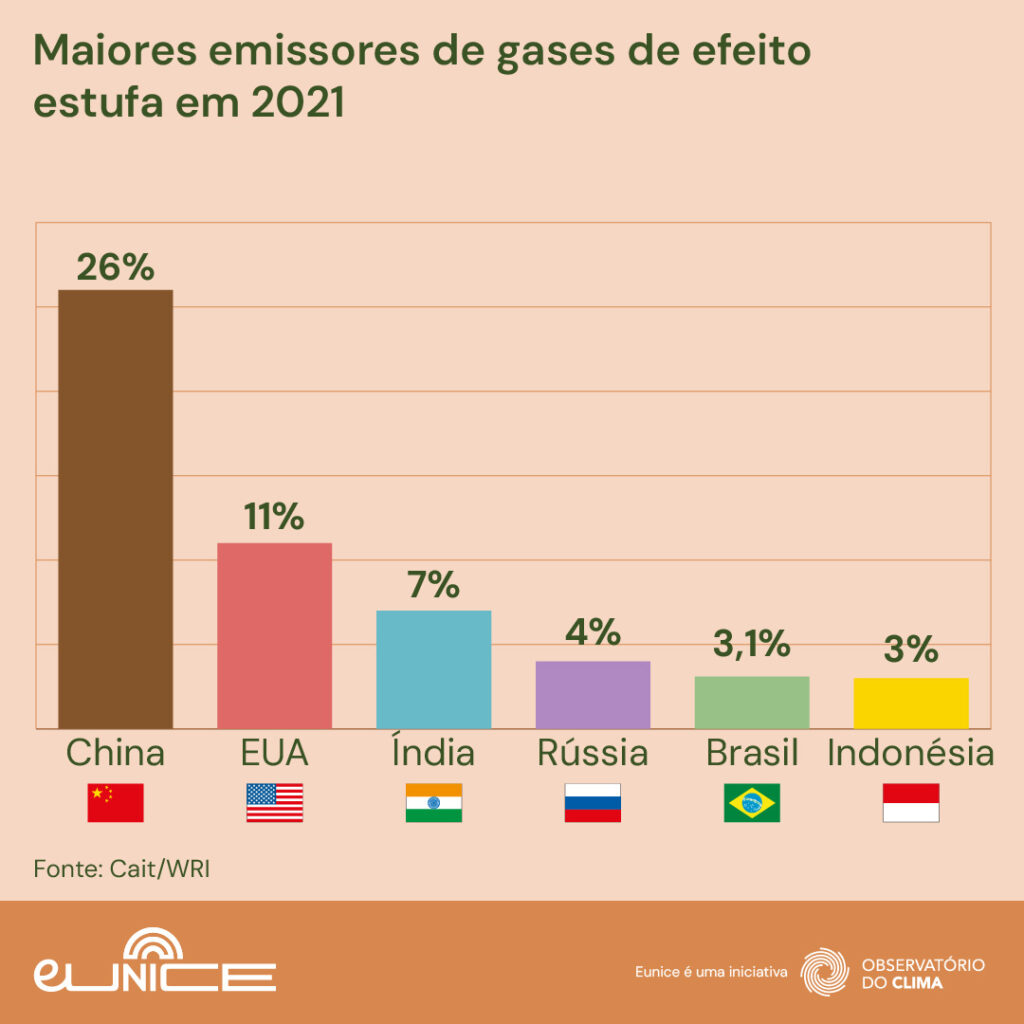

O Brasil é um dos maiores poluidores climáticos do planeta e, por isso, tem grande responsabilidade no combate à crise do clima. Segundo os mais recentes dados do Cait/WRI, referentes ao ano de 2021, o país é o quinto maior emissor global de gases de efeito estufa, com 3,1% do total mundial.

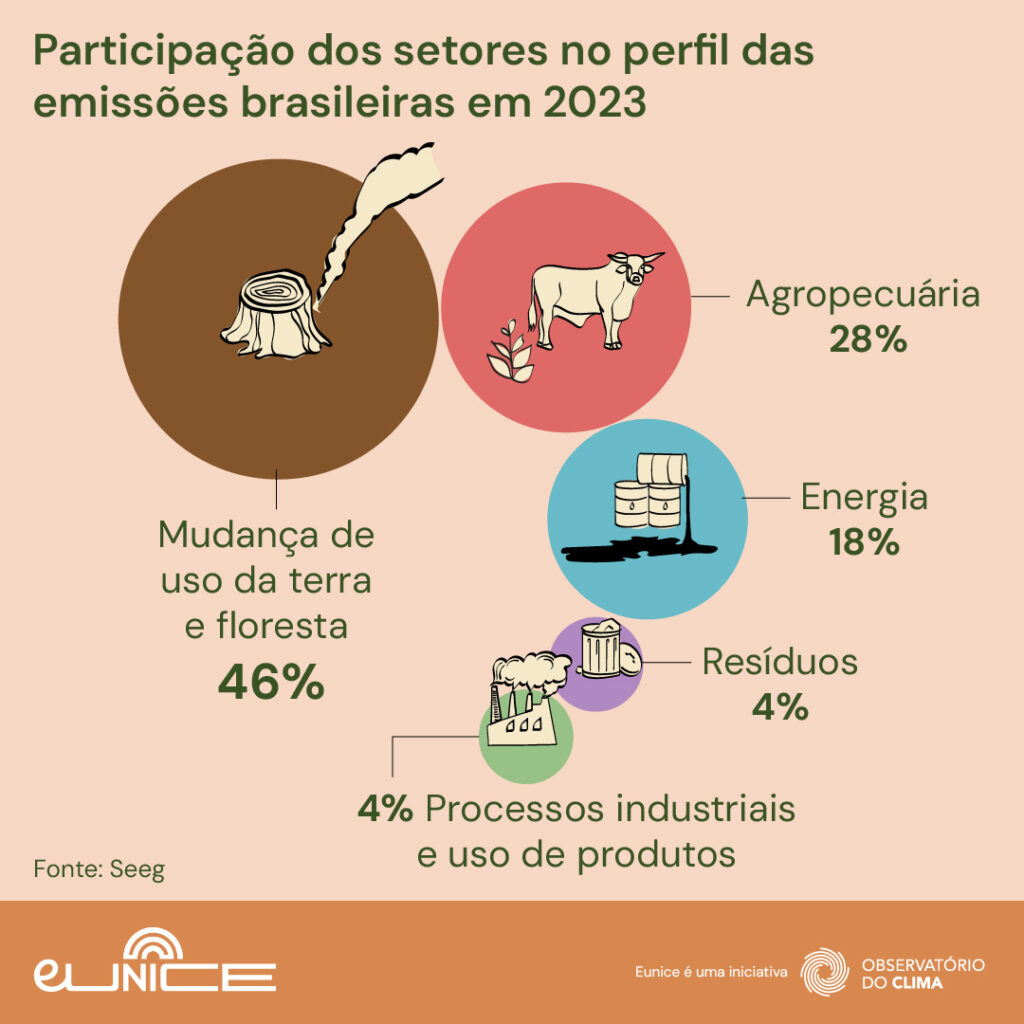

Os dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima (SEEG) mostram que, em 2023, seguindo o padrão histórico do país, as mudanças no uso da terra e a agropecuária foram as principais causadoras das emissões brasileiras e representaram mais de 70% da poluição climática do país.

As mudanças de uso da terra foram responsáveis pela maior parte das emissões, registrando 46% do total (com 1,062 gigatoneladas de CO2e despejados na atmosfera). A agropecuária veio na sequência, com 631 MtCO2e (28%). Ainda assim, o papel dos combustíveis fósseis no perfil de emissões brasileiras não pode ser desconsiderado: as emissões do setor de energia são uma fatia importante, com 18% do total em 2023, aparecendo em terceiro lugar no ranking de emissões por setor.

Os números de 2023 apontam que, mesmo com queda significativa (de 24%) das emissões por desmatamento, puxada pela retomada de políticas públicas para redução da derrubada na Amazônia, 74% de toda a poluição climática brasileira vieram da soma de mudança no uso da terra (principalmente do desmatamento em todos os biomas brasileiros) e o setor agropecuário propriamente.

Apesar de os setores serem contabilizados separadamente, é importante notar que o modelo dominante da agropecuária brasileira está diretamente relacionado ao desmatamento: como mostra o Relatório do Desmatamento de 2023, do Mapbiomas, 97% de toda a derrubada de vegetação nativa ocorrida no Brasil em cinco anos teve como vetor a pressão agropecuária. A expansão da fronteira agrícola converte vegetação nativa principalmente em pasto (para rebanhos) e em monoculturas.

Já as emissões da agropecuária são provenientes do chamado “arroto do boi” (o resultado da fermentação entérica do rebanho bovino) e também do tratamento e da disposição que os dejetos desses animais recebem, do cultivo de arroz irrigado, da queima dos resíduos agrícolas do cultivo de cana-de-açúcar e algodão e do manejo dos solos agrícolas, incluindo o uso de insumos para incremento de nitrogênio.

Uma outra pesquisa do SEEG apontou que os sistemas alimentares no Brasil emitiram 1,8 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa em 2021. A cifra representa 73,7% do total emitido pelo país naquele ano. O levantamento — que aborda transversalmente todas as emissões do conjunto dos sistemas alimentares no Brasil — contabiliza o despejo de CO2 resultante da conversão de vegetação em lavouras e pastos, as emissões agropecuárias diretas (incluindo a digestão de ruminantes), as resultantes da queima de combustíveis fósseis por máquinas agrícolas e transporte da produção e do uso de energia na agroindústria, além das emissões provenientes de resíduos sólidos e líquidos de todos esses processos.

Somente a cadeia de produção de carne bovina emite 1,4 bilhão de toneladas brutas de gases de efeito estufa. Sozinha, a produção de carne brasileira seria o sétimo maior emissor do planeta.

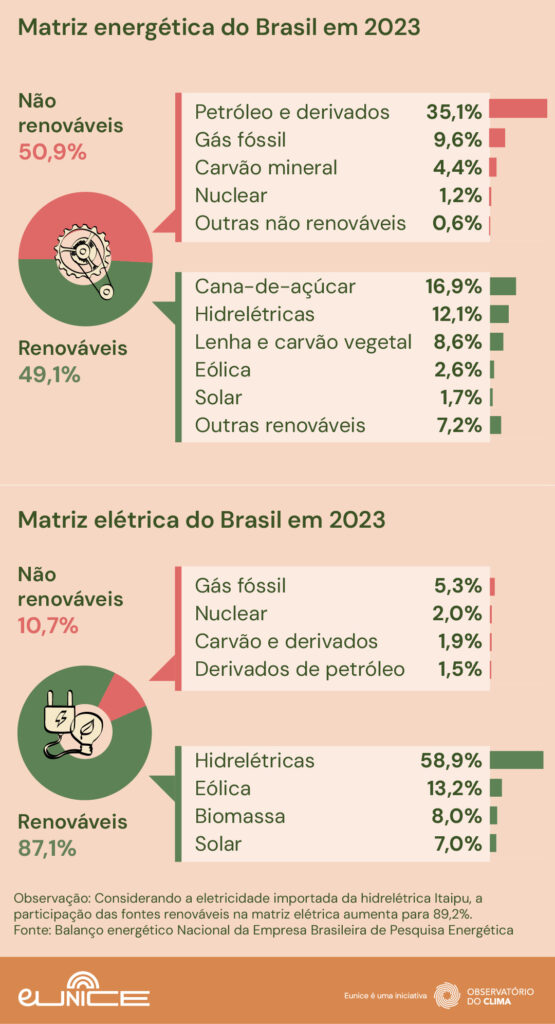

Já o setor de energia, que concentrou 18% das emissões brasileiras em 2023 (ou 414 milhões de toneladas de CO2e, mais que o total de emissões anuais do Reino Unido, de 411 milhões), merece atenção dupla: além da fatia de poluição climática que representa no país, o setor é responsável também por (literalmente) abastecer emissões de outros países, com o petróleo e outros combustíveis fósseis produzidos no Brasil e queimados no exterior.

Os combustíveis de fontes fósseis exportados não entram na conta de emissões brasileiras, mas aquecem o planeta do mesmo jeito. Atualmente, o Brasil está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, e tem o objetivo declarado de tornar-se o quarto maior.

Na conta das emissões do setor de energia no Brasil, entram aquelas provenientes da queima de combustíveis em atividades que precisam de força motriz ou calor, como o transporte, a indústria e a geração de eletricidade. São calculados, por exemplo, tanto os gases emitidos pela queima de gasolina em um motor que movimenta um carro quanto os emitidos pela queima de gás fóssil para aquecer uma caldeira industrial.

Além das emissões resultantes da queima de combustíveis, o setor de energia concentra ainda as chamadas emissões fugitivas — escapes (intencionais ou não) de gases durante a exploração —, o transporte ou a produção de combustíveis. O vazamento de metano (CH4) em poços de exploração de petróleo é um exemplo de emissão fugitiva.

Como apontou o estudo Futuro da Energia: visão do Observatório do Clima para uma transição justa no Brasil, o país tem potencial para chegar a 2050 emitindo cerca de 102 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) no setor de energia, quase 80% a menos do que é emitido atualmente. E isso sem recorrer a soluções sem comprovação científica em escala, como captura e armazenamento de carbono (CCS), e sem a necessidade de expandir a produção de combustíveis fósseis.

Mas, caso as tendências atuais para o setor de energia se mantenham — mesmo incluindo compromissos positivos relacionados à produção de biocombustíveis e ao aumento de fontes renováveis —, o setor de energia brasileiro deverá chegar a 2050 emitindo 558 milhões de toneladas de CO2e, número superior ao pico alcançado em meados da década passada.

Metano, o vilão esquecido

Apesar de frequentemente secundarizado quando se fala em poluição climática, o metano (CH4) é um gás de efeito estufa que merece atenção especial, principalmente no Brasil. O país é o quinto maior emissor de metano do mundo, representando atualmente cerca de 5% das emissões globais do gás resultantes de atividades humanas. Quase um terço do total de emissões brasileiras vem do metano, proveniente principalmente da agropecuária (responsável por mais de 70% das emissões brasileiras de CH4) e do setor de resíduos (que emite mais de 15% do metano no país). Além disso, queimadas de vegetação e a queima de lenha (principalmente para o cozimento de alimentos em residências, um resultado da falta de acesso a fontes energéticas modernas e sustentáveis) são fontes emissoras do gás no Brasil.

A exploração e produção de petróleo e gás natural representam uma pequena parte das emissões de metano no Brasil (diferentemente do cenário global, que tem a atividade como maior fonte emissora do gás). Concentradas em refinarias e plataformas de petróleo, essas emissões precisam ser controladas pela indústria, que deve dispor de tecnologias voltadas para a mitigação. Na agropecuária, a reversão do modelo pautado na pecuária e agricultura extensivas, com atenção aos modelos agroflorestais e de integração lavoura-floresta-pecuária, são um caminho importante de mitigação, além de outras iniciativas como a diminuição da idade de abate dos animais. Já as emissões do setor de resíduos podem ser mitigadas por meio de boas práticas como a compostagem, a erradicação de lixões e a recuperação ou queima do biogás gerado nos aterros sanitários.

Olhar para o metano é fundamental não apenas para identificar as fontes de emissão, mas também para pensar nas estratégias de enfrentamento à crise do clima. O CH4 é o segundo maior responsável pelo aquecimento global (fica atrás apenas do CO2) e é um poderoso gás de efeito estufa. Cada tonelada de metano tem um potencial de aquecimento do planeta 28 vezes maior que uma tonelada de CO2. No entanto, o tempo de vida do metano na atmosfera é de aproximadamente 12 anos, contra milhares de anos do CO2. Por essas características, que fazem o metano ser chamado de um gás de “vida curta”, a ciência aponta que reduzir suas emissões é uma estratégia indispensável para controlar o ritmo das mudanças climáticas no curto prazo.

A crise hoje

Basta viver no Brasil para perceber que a crise climática já nos afeta cotidianamente, com ondas de calor mais intensas e frequentes (como ocorreu em 2023 e 2024), secas históricas (Amazônia em 2023), chuvas e enchentes colossais (Rio Grande do Sul em 2024) e outros eventos extremos que desalojam centenas de milhares de pessoas (principalmente entre a população pobre e negra) e provocam perdas econômicas significativas, como na agricultura, afetada por quebras de safra causadas pelo clima instável em 2024. Em todos os casos, os efeitos da crise do clima atingem de maneira desproporcional a população em vulnerabilidade, se tornando um vetor de aprofundamento das desigualdades.

Em 2024, um estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostrou que, com o aumento da evaporação associada ao aquecimento global, todo o Brasil está secando. O levantamento indicou que, nos últimos 30 anos, ocorreu expansão das áreas de semiárido em todo o país a uma taxa média superior a 750 mil hectares por ano, exceto na região Sul. Na região Nordeste (onde está praticamente a metade da agricultura familiar brasileira, responsável pela maior parte da produção dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros), a situação é mais crítica: já foram identificados mais de 6 mil hectares de áreas definidas como áridas, abrangendo ao menos seis municípios no norte da Bahia.

De maneira geral, os modelos climáticos convergem ao apontar que a crise do clima produz um cenário de chuvas mais intensas e concentradas no Sul e Sudeste do Brasil e secas mais longas e intensas no Norte e Nordeste. Em 2015, um estudo produzido pelo próprio governo federal já afirmava que o sul da América do Sul, em especial a bacia do Prata, poderia ter chuvas mais intensas e por mais tempo, conforme o aquecimento global piorasse.

O estudo é o “Brasil 2040: cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima”, que aplicou três modelos climáticos globais, regionalizados pelo Inpe para o país, num esforço inédito. Todos os modelos mostram um aumento da temperatura no país até o meio do século, que poderia chegar a 8ºC no pior cenário. Todos eles também indicaram um aumento da precipitação, tanto em volume quanto em duração, na região Sul, além de uma redução na média da vazão de rios no Norte.

A situação é particularmente preocupante na Amazônia, onde a combinação entre efeitos das mudanças climáticas e desmatamento já faz com que o bioma emita mais gases de efeito estufa do que absorva, como apontou artigo publicado em 2021 na Nature pela equipe liderada por Luciana Gatti, pesquisadora do Inpe. A análise mostrou que entre 2010 e 2018 as altas taxas de desmatamento no leste amazônico foram responsáveis pelo desequilíbrio entre emissão e absorção de carbono. Àquela altura, no entanto, o lado oeste do bioma, mais preservado, ainda conseguia promover alguma compensação na absorção de CO2.

No ano seguinte, em novo artigo, Gatti e colegas soaram mais um alarme: em 2019 e 2020, com a expansão do desmate no oeste amazônico, a área também passou a emitir mais do que absorver. A pesquisa também avaliou chuvas e temperaturas. Os dados mostraram que, no acumulado de 2020, a Amazônia perdeu 12% das chuvas. Na estação chuvosa, nos meses de janeiro, fevereiro e março, a redução de chuvas foi ainda maior, chegando a 26% — quando as temperaturas subiram 0,6ºC. Todos os dados se referem às comparações com a média anual do período de 2010 a 2018, analisados no estudo anterior.

O chamado “ponto de virada” da Amazônia é teorizado desde o final dos anos 1980. Estudos pioneiros do brasileiro Carlos Nobre, do indiano Jagadish Shukla e do inglês Pier Sellers mostraram que o desmatamento descontrolado poderia retirar chuvas da Amazônia a ponto de transformar a floresta em uma savana empobrecida, com morte maciça de grandes árvores e emissão de carbono, agravando o aquecimento global. Esse ponto de não-retorno havia sido estimado em 40% de floresta desmatada, mas estudos recentes, que consideram a soma dos impactos do aquecimento global e do desmatamento, colocaram o limite na faixa de 20% a 25%. O desmatamento na Pan-Amazônia já chegou a 15%; no Brasil, está em cerca de 20%.

O aumento do nível do mar pode afetar mais de 2 milhões de pessoas no Brasil até o fim do século.

Climate Central, 2024

Os efeitos da crise do clima também são sentidos em áreas costeiras, acometidas pela epidemia de branqueamento de corais em 2024, causada pelo aquecimento anormal do mar. Além disso, o aumento do nível do mar, um dos efeitos mais conhecidos da emergência climática — (causado pelo aquecimento do oceano e derretimento de calotas polares —, pode afetar mais de 2 milhões de brasileiros até o fim deste século, como mostrou levantamento da Climate Central de 2024.

As capitais Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, São Luís, Aracaju, João Pessoa, Natal e Maceió estão entre as mais vulneráveis ao aumento do nível do mar. Santos, no litoral de São Paulo, todo o litoral do Nordeste brasileiro e municípios próximos à divisa de Amapá e Pará também seriam extremamente afetados.

As pautas sociopolíticas

Para agir contra a crise do clima, não bastam boas intenções: cada país precisa colocar em prática um conjunto de políticas públicas, integrando setores e tomando decisões estratégicas que conduzam para a redução de emissões de gases de efeito estufa de maneira sustentável e justa. O mais importante instrumento para isso é a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, da sigla em inglês para Nationally Determined Contribution), a meta de redução definida por cada país para cumprir o Acordo de Paris.

A primeira NDC brasileira foi apresentada em 2015, com a meta de reduzir em 37% as emissões do país até 2025 em relação ao que fora emitido em 2005. Além disso, indicava que as emissões poderiam ser reduzidas em 43% até 2030. A base de cálculo usada pela NDC de 2015 foi o Segundo Inventário Nacional de emissões de gases de efeito estufa. Os percentuais, aplicados a essa base, significariam que o Brasil deveria chegar a 2030 emitindo 1,2 bilhão de toneladas líquidas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).

Em 2020, durante o governo Jair Bolsonaro, uma atualização da meta foi apresentada à Convenção do Clima da ONU. O episódio ficou conhecido como “pedalada climática”, já que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, submeteu ao órgão uma ambição menor de redução de emissões do que a apresentada em 2015 — contrariando as regras do Acordo de Paris. Segundo o tratado, a revisão das metas climáticas deve sempre torná-las mais ambiciosas, e não menos.

A manobra foi feita mudando a base de cálculo para as emissões brasileiras. Os percentuais de redução de emissões foram mantidos, mas a base adotada foi o Terceiro Inventário Nacional de Emissões (que calculava um valor de emissões muito mais alto em 2005 que o anterior, utilizado na meta de 2015). Pelo cálculo com base no terceiro inventário, o percentual de 43% de redução até 2030 significa a emissão de 1,6 bilhão de toneladas líquidas de CO2e – 400 milhões de toneladas a mais do que na meta original. Com isso, a meta brasileira passou de “insuficiente” para “altamente insuficiente”, segundo análise do consórcio internacional Climate Action Tracker.

A “pedalada climática” foi questionada na justiça por jovens ativistas.

Em 2021, o Brasil apresentou na conferência do clima de Glasgow uma segunda atualização da NDC, aumentando de 43% para 50% o percentual de redução de emissões para 2030. Foi usado como base de cálculo o Quarto Inventário Nacional. A mudança reduziu, mas não eliminou a manobra, permitindo ao Brasil emitir 73 milhões de toneladas a mais do que o inicialmente previsto.

A “pedalada” foi questionada na Justiça por seis jovens ativistas em 2021, com o apoio de oito ex-ministros do Meio Ambiente e assessoria técnica e jurídica do Observatório do Clima. Os jovens processaram o governo brasileiro pedindo a anulação da meta e a responsabilização da União, de Ricardo Salles e do ex-ministro de Relações Exteriores Ernesto Araújo.

Em 2023, a “pedalada” foi finalmente corrigida, já durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva – que citou a ação movida pelos jovens como motor do processo de revisão da meta climática brasileira. Ao final do mesmo ano, a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança no Clima (MMA) celebraram um termo de conciliação com os autores do processo, encerrando a batalha jurídica.

Análises do Observatório do Clima mostram que governo brasileiro pode ser mais ambicioso.

Um ano depois, em novembro de 2024, o Brasil apresentou sua nova meta climática, que compreende a redução de emissões para o ciclo de 2031 a 2035. O país foi o primeiro membro do G20 a apresentar a nova NDC e trouxe alguns avanços, mas ainda insuficientes para alinhar a ação climática do país à meta de estabilização do aquecimento global em 1,5ºC. O país se comprometeu a limitar suas emissões líquidas em uma “faixa” que varia de 59% a 67% de redução de emissões em relação aos níveis de 2005 (~2.500 MtCO2e). Isso significa um limite de emissões de 1.050 MtCO2e (menos ambicioso) a 850 MtCO2e (mais ambicioso) em 2035.

Uma análise técnica do Observatório do Clima mostrou que o Brasil pode e deve fazer mais. O cumprimento de promessas já feitas pelo país, junto à continuidade de políticas já adotadas, levaria o país a um teto de emissões líquidas de 642 milhões de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) em 2035, muito abaixo da “banda” de 1.050 MtCO2e a 850 MtCO2e adotada pelo governo na nova meta. O OC recomendou ao governo brasileiro que derrube a meta de 1.050 MtCO2e e use o limite mais estrito de 850 MtCO2e como piso para ambição e como orientação para a elaboração dos planos setoriais de mitigação, política pública elaborada com base na meta climática.

Além disso, o Observatório do Clima apresentou também em 2024 — antes do governo brasileiro — a sua própria proposta de NDC, como faz desde 2015 para democratizar o debate sobre as metas climáticas nacionais e estabelecer a barra de ambição. Com base na melhor ciência disponível, o OC mostra o que o país pode fazer para dar sua contribuição justa no combate à crise do clima — no caso da nova meta, chegar a 2035 emitindo 200 milhões de toneladas líquidas de CO2 equivalente.

A partir de um cálculo da contribuição justa (fair share) do Brasil no esforço global de redução de emissões para 2035 — que pela primeira vez incluiu as emissões de desmatamento do país e, assim, permitiu uma estimativa mais precisa da contribuição histórica do Brasil ao aquecimento global —, o OC chegou a quatro cenários do limite de emissões para o país em 2035.

Adotou o mais conservador (um teto de emissões de 117 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2035) e, após uma série de cálculos sobre todos os os setores da economia que emitem carbono (agropecuária, energia, resíduos, indústria e mudança de uso da terra), avaliou o que seria possível cortar de emissões e aumentar em remoções em cada um deles, para chegar o mais perto possível do fair share. Foi assim que se chegou ao número final, de 200 milhões de toneladas líquidas de CO2 equivalente.

Outro importante instrumento da ação climática brasileira é a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída em 2009, que oficializa o compromisso do país junto à Convenção do Clima da ONU. Para ser executada, essa política prevê uma série de instrumentos, como o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Plano Clima), os planos de combate ao desmatamento nos biomas e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima). O Plano Clima, que deve ser o guia para ação climática do Brasil, é composto por uma estratégia nacional de mitigação, uma estratégia nacional de adaptação e estratégias transversais para a ação climática (nos eixos transição justa; meios de implementação e financiamento; educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação; e monitoramento, gestão, avaliação e transparência).

As estratégias nacionais de mitigação e adaptação se desdobram em planos setoriais. São sete planos setoriais de mitigação (Agricultura e pecuária; Uso e Cobertura do Solo em Áreas Públicas; Cidades; Energia; Indústria; Resíduos; e Transportes) e 16 de adaptação (Agricultura e Pecuária; Agricultura Familiar; Biodiversidade; Cidades; Redução e Gestão de Riscos e de Desastres; Indústria e Mineração; Energia; Transportes; Igualdade Racial e Combate ao Racismo; Povos e Comunidades Tradicionais; Povos Indígenas; Recursos Hídricos; Saúde; Segurança Alimentar e Nutricional; Oceano e Zona Costeira; e Turismo).