O aquecimento global

A descoberta da crise (e dos culpados)

Espiral do Clima

As primeiras descobertas da ciência sobre o fenômeno que ficaria conhecido como aquecimento global datam de meados do século 19. Como em toda produção de conhecimento científico, esse foi um caminho longo, com idas e vindas, deduções e comprovações, e construído a muitas mãos. Essa trilha começa com Jean-Baptiste Fourier: em 1824, o físico e matemático francês, integrante do Exército de Napoleão, analisou o balanço energético do planeta e percebeu que algo fazia a temperatura da superfície da Terra ser mais alta do que indicavam os cálculos que compreendiam apenas a incidência de radiação solar como fonte de calor.

Considerando o tamanho do planeta, sua distância do Sol e a radiação emitida, a temperatura da superfície deveria ser muito mais baixa do que a observada na realidade. Isso levou Fourier a deduzir que uma parte da radiação infravermelha (então chamada de “calor obscuro”) era retida pela atmosfera. O francês não conseguiu provar essa hipótese, mas abriu ali o caminho para a descoberta do efeito estufa.

O passo seguinte — e decisivo — foi dado por Eunice Foote, cientista americana que, em 1856, descobriu que alguns gases presentes na atmosfera, como o CO2 e o vapor d’água, são responsáveis por reter o calor e irradiá-lo de volta à superfície. E mais: indicou que mudanças nas concentrações desses gases na atmosfera impactaram em mudanças no clima do planeta.

O preconceito contra mulheres na ciência fez com que as descobertas de Foote caíssem no esquecimento por mais de um século. Foi somente nos anos 2000 que um conjunto de pesquisas aprofundou o entendimento sobre a dimensão de sua obra. Hoje, seu trabalho é finalmente reconhecido como pioneiro na identificação dos gases-estufa. O Observatório do Clima batizou sua plataforma de informação climática de Eunice em homenagem à cientista.

Poucos anos depois de Foote, em 1859, o físico irlandês John Tyndall mediu a capacidade da atmosfera terrestre de absorver radiação infravermelha e identificou o papel do vapor d’água, do dióxido de carbono e do óxido nitroso nesse processo, descobrindo “oficialmente” o efeito estufa.

Em 1896, mais um avanço crucial foi feito pelo químico sueco Svante Arrhenius. Em meio a um divórcio, passando longas horas no laboratório, ele fez uma série de medições que produziram a primeira estimativa do impacto climático da duplicação da concentração de CO2 na atmosfera. Concluiu que o resultado seria um planeta 5ºC ou 6ºC mais quente. Hoje os cientistas estimam que a sensibilidade climática, como é conhecido esse parâmetro, esteja em torno de 3ºC. Num segundo trabalho, com um colega, Arrhenius estimou que a queima dos estoques de carvão mineral conhecidos à época poderia aquecer a atmosfera a ponto de transformar a Suécia num país tropical.

Guy Callendar, um engenheiro inglês, soou o alarme:

a concentração de CO2 na atmosfera havia aumentado mais de 10% entre 1900 e 1956.

A prova de que Arrhenius tivera a intuição certa veio em 1938. Guy Callendar, um engenheiro inglês, soou o alarme ao demonstrar que as temperaturas da superfície terrestre haviam aumentado nos 50 anos anteriores, sendo a produção de dióxido de carbono pela combustão de combustíveis fósseis responsável por grande parte desse aquecimento. Em 1958, o mesmo Callendar apontou que a concentração de CO2 na atmosfera havia aumentado mais de 10% entre 1900 e 1956. Pela primeira vez, relacionava-se concretamente o aquecimento global ao aumento da concentração atmosférica do gás-estufa. As sociedades científicas britânicas rejeitaram o trabalho, dizendo que Callendar não era cientista.

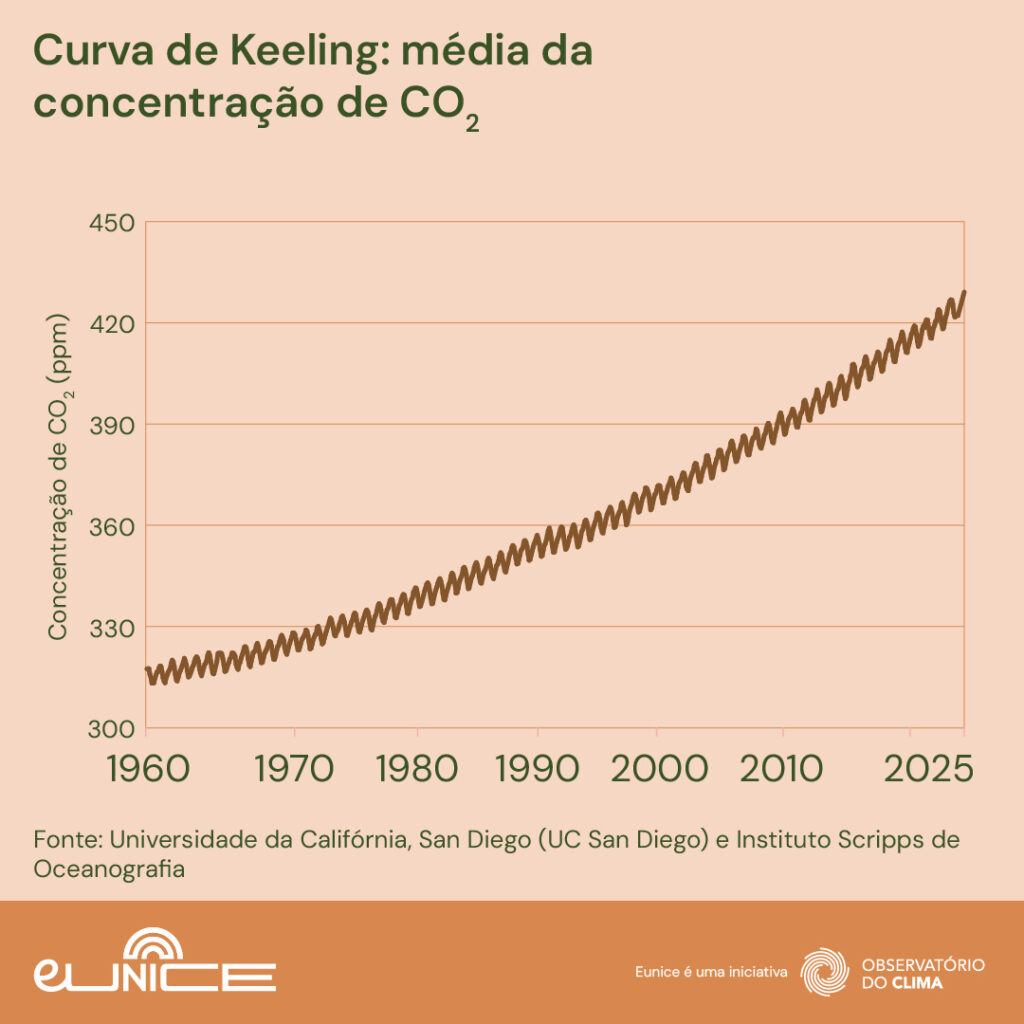

Já em 1957, as descobertas de Roger Revelle, oceanógrafo americano, ajudaram a mudar a percepção sobre a gravidade do aquecimento. Revelle mostrou que, ao contrário do que se pensava até então, os oceanos não seriam capazes de absorver o CO2 emitido por atividades humanas. No ano seguinte, um ex-aluno de Revelle chamado Charles Keeling começou a medir as concentrações de CO2 na atmosfera mais pura possível, o topo de um vulcão no Havaí a quase 3.400 metros de altitude. A chamada “curva de Keeling” forneceria aos cientistas a confirmação: deu ruim. As consequências da emissão de gases de efeito estufa pela sociedade industrial não passariam incólumes.

As descobertas da ciência climática em quase 200 anos

1760

Manufaturas com máquinas a vapor movidas a carvão mineral começam a funcionar no Reino Unido, inaugurando a Revolução Industrial.

1824

Jean-Baptiste Fourier publica estudo nos Anais da Academia Real de Ciências da França mostrando que a Terra absorve "calor luminoso" do Sol e o irradia na forma de "calor obscuro" (radiação infravermelha). Teoriza que alguma coisa na atmosfera deveria reter o "calor obscuro" e aquecer o planeta, que do contrário seria uma bola de gelo.

1856

A americana Eunice Foote descobre que essa "alguma coisa" imaginada por Fourier eram gases presentes na atmosfera, como o vapor d'água (H2O) e o dióxido de carbono (CO2).

1859

O irlandês John Tyndall publica experimentos demonstrando que CO2 e óxido nitroso (N2O) bloqueiam radiação infravermelha. Seus trabalhos são considerados a descoberta do efeito estufa. É incerto se Tyndall conhecia os estudos de Foote.

1896

O sueco Svante Arrhenius calcula pela primeira vez o efeito do aumento da concentração de CO2 no aquecimento e afirma, empolgado, que a queima das reservas conhecidas de carvão poderia tornar o clima da Escandinávia agradável.

1938

O engenheiro inglês Guy Callendar demonstra que o mundo já estava mais quente e sugere que isso estava acontecendo, em grande parte, devido à produção de dióxido de carbono pela queima de combustíveis fósseis.

1957

O oceanógrafo americano Roger Revelle e o químico austríaco Hans Suess publicam um artigo mostrando que o mar não absorve o carbono em excesso emitido por atividades humanas; este ficaria na atmosfera e poderia esquentar a Terra.

1958

Charles David Keeling inicia medições da concentração de CO2 no alto do vulcão Mauna Loa, no Havaí, e descobre que Revelle e Suess estavam certos: as concentrações desse gás não param de aumentar.

1975

Wallace Broecker, oceanógrafo da Universidade Columbia (EUA), usa pela primeira vez na literatura científica a expressão "aquecimento global".

1975

O japonês Syukuro Manabe cria o primeiro modelo climático computacional, mostrando que o planeta aqueceria alguns graus caso a concentração de CO2 aumentasse.

1977

O cientista James Black diz à diretoria da petroleira americana Exxon que "há consenso científico geral de que a maneira mais provável pela qual a humanidade influencia o clima é por meio da emissão de dióxido de carbono proveniente da queima de combustíveis fósseis". A empresa amordaça o cientista e mantém seus estudos sob segredo.

1988

O americano James Hansen fala no Senado dos EUA sobre um artigo científico que publicaria em breve e diz que o mundo já está aquecendo e que há "99% de chance" de que a humanidade seja responsável. O New York Times estampa em sua manchete: "O aquecimento global começou".

1988

A Organização Meteorológica Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ambos da ONU, criam o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.

1990

O IPCC publica seu Primeiro Relatório de Avaliação (FAR), afirmando que já existe um aquecimento global perceptível, mas que ele ainda não pode ser distinguido da variabilidade natural do clima.

1992

No Rio de Janeiro, os países-membros da ONU adotam a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a UNFCCC. Seu objetivo é evitar a "interferência perigosa" da humanidade no clima.

1997

Em Kyoto, Japão, na 3a Conferência das Partes da UNFCCC (COP3), é adotado um protocolo à convenção que determina que os países industrializados precisam cortar 5,2% de suas emissões de gases de efeito estufa até 2012, em relação a 1990. O Protocolo de Kyoto é o primeiro tratado mundial prevendo o corte de emissões.

2001

George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, anuncia que o país, maior emissor histórico de carbono, não ratificará o Protocolo de Kyoto, e mata o acordo.

2007

O IPCC publica o Quarto Relatório de Avaliação (AR4) e declara: "o aquecimento global é inequívoco". O trabalho dá ao painel o Prêmio Nobel da Paz, dividido com o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore.

2009

A UNFCCC realiza em Copenhague, Dinamarca, a 15a Conferência das Partes, a COP15, com o objetivo de fechar um novo acordo climático para substituir o Protocolo de Kyoto. É o maior encontro de chefes de Estado da história. A conferência fracassa e termina com uma fraca declaração política.

2015

Na COP21, em Le Bourget, nos arredores de Paris, é adotado o primeiro acordo climático com metas de corte de emissões para todos os países, o Acordo de Paris. Ele se compromete a limitar o aquecimento global "bem abaixo de 2°C" em relação à era pré-industrial e a "envidar esforços" para limitá-lo a 1,5°C.

2019

Inspirados pela ativista sueca Greta Thunberg, milhões de pessoas marcham no mundo inteiro em defesa do clima, na maior manifestação do gênero.

2021

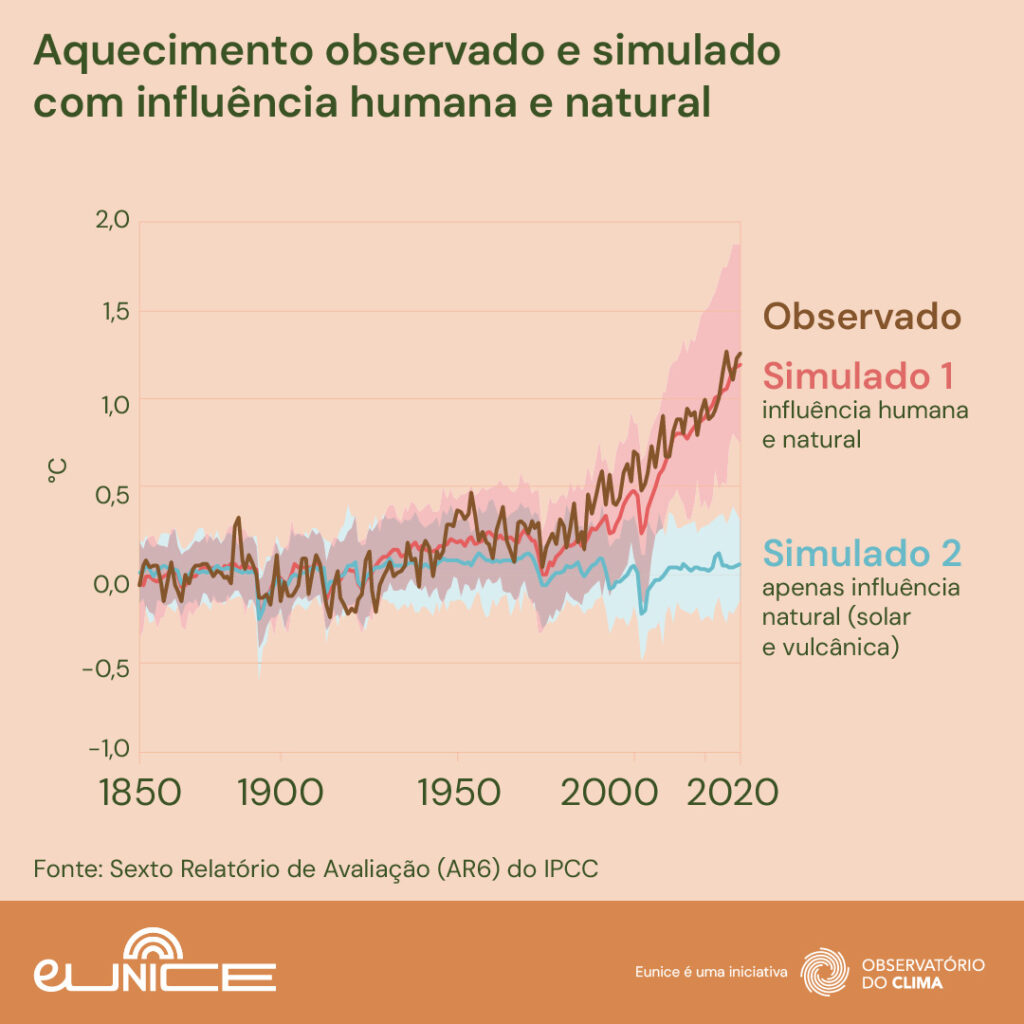

O IPCC lança o Sexto Relatório de Avaliação, no qual estabelece que "é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, os oceanos e a superfície terrestre". Do aquecimento de 1,09°C observado atualmente (2011-2020) em comparação com o período pré-industrial (1850-1900), 1,07°C provavelmente deriva de ações humanas.

A Revolução Industrial

O ponto de virada definitivo na história da emissão de gases de efeito estufa pelas atividades humanas veio com a Revolução Industrial. Iniciada no final do século 18 no Reino Unido, o que se chama de Revolução Industrial foi, na verdade, um processo longo de profundas transformações econômicas, políticas e sociais que se expandiu para outros países da Europa e depois globalmente, mas de maneira bastante desigual.

A introdução das máquinas nos sistemas produtivos permitiu a produção em larga escala, alterando as dinâmicas de crescimento econômico, enriquecimento e empobrecimento da população. Mudaram também as relações de trabalho (com a formação de grandes contingentes de trabalhadores concentrados em fábricas), a ocupação dos territórios (dando início à urbanização) e, mais amplamente, o conjunto das relações sociais.

O processo inaugurou também a dependência de combustíveis fósseis, inscrita na base dos novos sistemas de produção para alimentar as máquinas. As primeiras manufaturas da indústria têxtil com máquinas a vapor começaram a funcionar na Inglaterra por volta de 1760, movidas a carvão mineral.

O carvão (mineral e vegetal) foi a principal fonte de energia das indústrias até a metade do século 19. A partir de 1850, o petróleo e seus derivados se tornam dominantes como fonte de energia. Atualmente, mesmo com o desenvolvimento das fontes renováveis, os combustíveis fósseis ainda representam 80% da matriz energética global, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês).

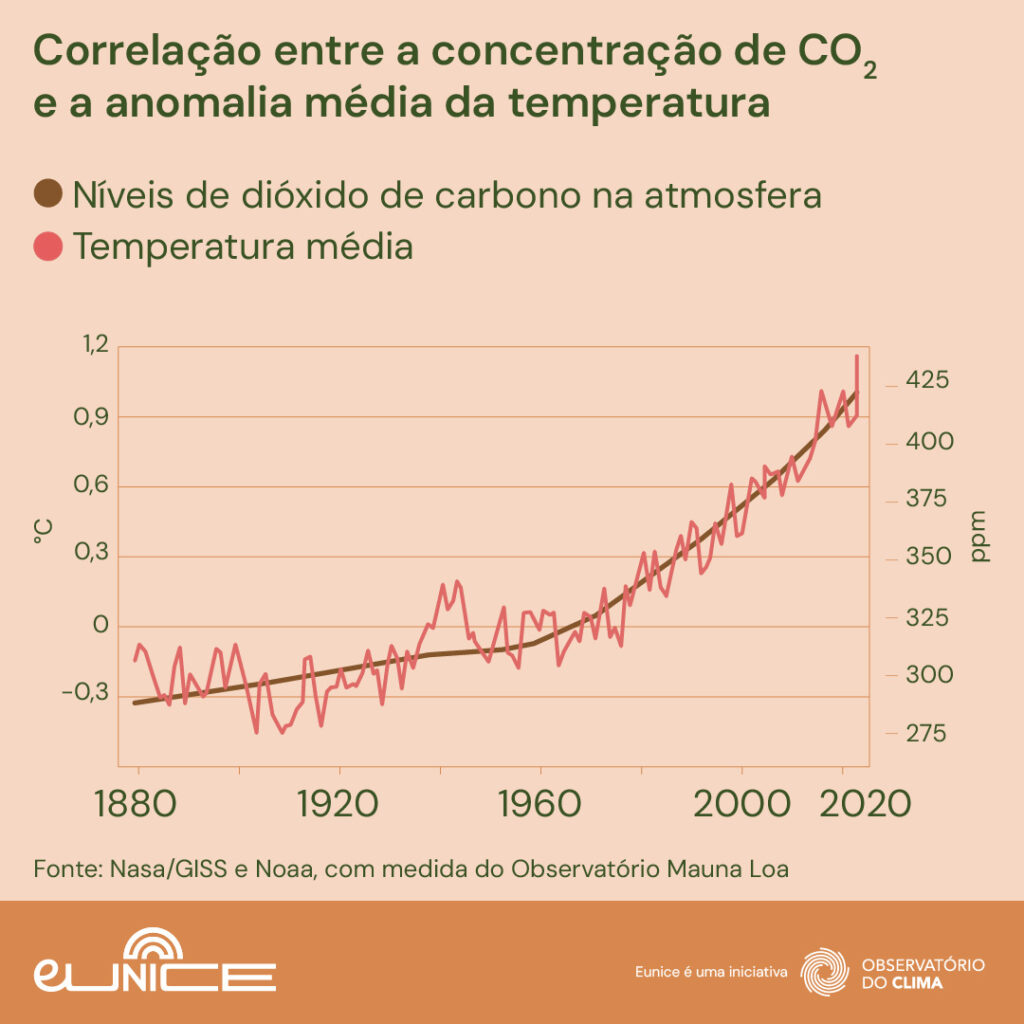

A Revolução Industrial marca, então, o início da utilização dos fósseis em larga escala e, consequentemente, o crescimento exponencial da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. No período pré-industrial, a concentração de CO2 na atmosfera era 280 partes por milhão (ppm, medida da proporção de moléculas de CO2 em relação às outras moléculas na atmosfera).

Um relatório do IPCC mostrou que, em 2019, a concentração de CO2 na atmosfera chegou a 410 ppm, a maior em pelo menos 2 milhões de anos. O recorde, no entanto, já foi quebrado mais de uma vez desde então: em junho de 2024, chegou-se à marca de 426,9 ppm.

Maior concentração de CO2 na atmosfera em 2 milhões de anos.

Uma análise de 2021 do Carbon Brief ilustra as responsabilidades dos países na emissão de gases-estufa historicamente, desde o início do período industrial. O primeiro lugar é dos Estados Unidos, que despejaram mais de 509 GtCO2 na atmosfera desde 1850, representando cerca de 20% das emissões históricas globais. Na sequência vêm China (11%) e Rússia (7%), seguidas por Brasil (5%) e Indonésia (4%), que entram na lista por conta das emissões de desmatamento.

As causas do aquecimento global

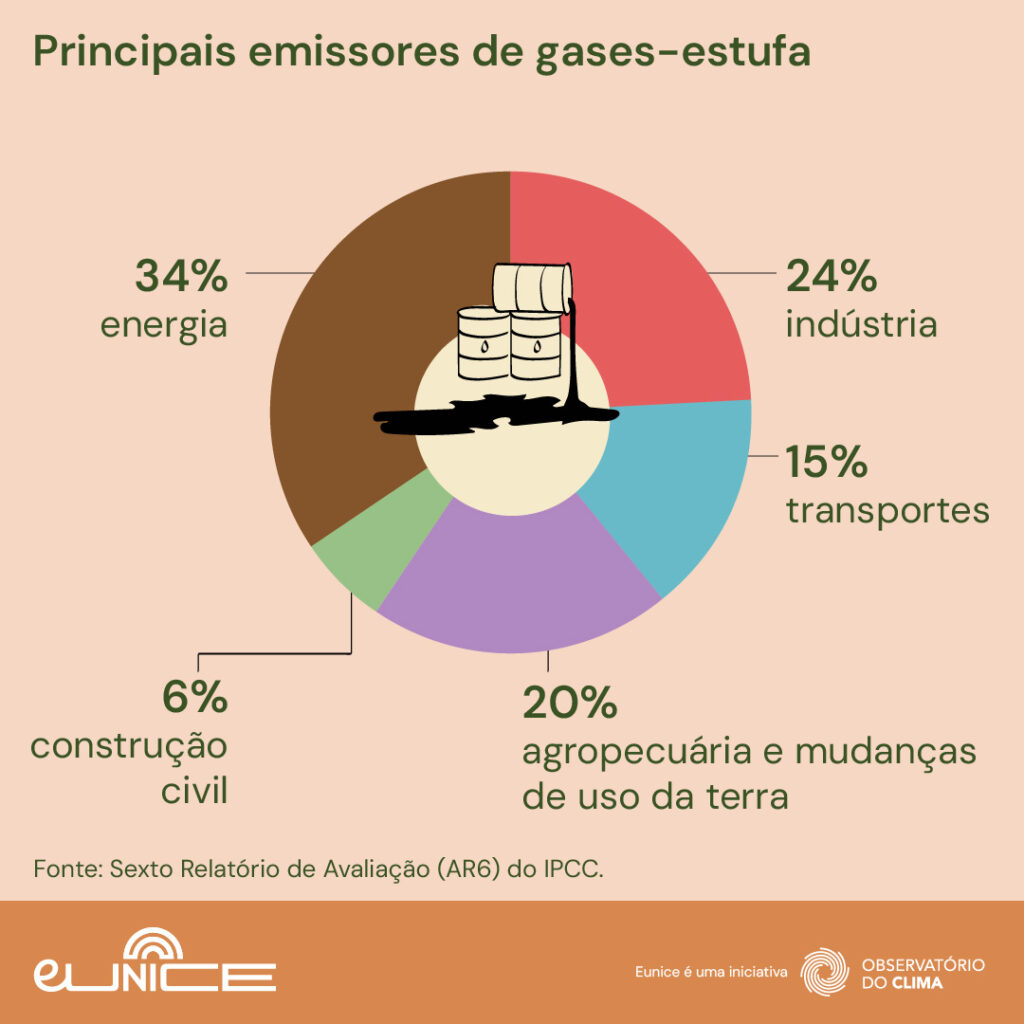

A partir da confirmação de que a emissão de gases de efeito estufa é responsável pelo aquecimento do planeta, a ciência seguiu avançando para entender como – e com que intensidade – as atividades humanas despejam os gases responsáveis pela crise do clima na atmosfera. O consenso científico hoje é de que os principais vilões do clima são os combustíveis fósseis – petróleo, gás e carvão –, principalmente utilizados para a geração de energia.

A eletricidade ainda é fortemente dependente de fontes fósseis globalmente. Segundo a Agência Internacional de Energia, mais de 60% da eletricidade no mundo é obtida a partir dessas fontes. Além disso, os fósseis são queimados para gerar calor – usado no aquecimento de residências e em processos industriais – e para abastecer meios de transporte a combustão interna (como carros, ônibus e caminhões). Todos esses processos emitem, principalmente, CO2. Mas não só: liberam também metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), outros gases de efeito estufa.

Poderoso gás de efeito estufa, o metano (CH4) é o segundo maior responsável pelo aquecimento global, ficando atrás do dióxido de carbono (CO2). É classificado como um poluente climático de vida curta, já que seu tempo de vida na atmosfera é de aproximadamente 12 anos, contra milhares de CO2. No entanto, o potencial de esquentar o planeta de cada tonelada de metano é 28 vezes maior do que o de uma tonelada de CO2.

A concentração atmosférica do metano mais que dobrou desde os tempos pré-industriais. Em 2020, as emissões globais de metano representaram 16% do total de emissões de gases de efeito estufa, calculadas em dióxido de carbono equivalente (CO2e).

O metano também contribui para a formação de ozônio (O3) na troposfera. Este último gás também é um poderoso gás-estufa de curta duração, além de ser um poluente atmosférico com efeitos prejudiciais para a saúde humana, os ecossistemas e a agricultura. A ciência aponta que a redução de emissões de metano é uma boa estratégia para controlar o ritmo das mudanças climáticas no curto prazo, dado o elevado potencial de aquecimento e a menor duração na atmosfera do gás.

Segundo o Sexto Relatório de Avaliação do IPCC, em 2019 cerca de 80% das emissões globais de gases-estufa vieram dos setores de energia, transporte e construção somados (sendo 34% do setor de energia, 24% da indústria, 15% dos transportes e 6% da construção civil). Os cerca de 20% restantes vieram da agropecuária e das mudanças de uso da terra, como o desmatamento. Apesar de não serem a maioria globalmente, essas atividades dominam os perfis de emissões de alguns países — como o Brasil.

A derrubada de vegetação e as queimadas liberam o carbono armazenado nas árvores e nos solos. Já as da agropecuária são as provenientes da digestão feita por rebanhos de animais ruminantes (processo conhecido como “arroto do boi”, que emite gás metano), do tratamento e da disposição dos dejetos desses animais, do cultivo de arroz sobre o regime irrigado, da queima dos resíduos agrícolas do cultivo de cana-de-açúcar e algodão e do manejo dos solos agrícolas com uso de insumos. O desmatamento e a degradação florestal comprometem ainda a função das florestas como “sumidouros” de carbono (que ocorre naturalmente quando, através da fotossíntese, as árvores capturam CO2 para sua produção de energia), aumentando ainda mais a concentração do gás na atmosfera.

Enquanto, no mundo, a agropecuária e o desmatamento são responsáveis por cerca de 20% das emissões, no Brasil o cenário praticamente se inverte: mais de 70% das emissões brutas do país vêm dos setores de mudanças no uso da terra (quase metade do total) e agropecuária (mais de um quarto do total), segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima.

Enchendo o tanque com dinossauros?

O que são combustíveis fósseis

O carbono existente na Terra é tão antigo quanto o planeta. Ele se originou da explosão de uma estrela bilhões de anos atrás e se tornou matéria-prima para a vida por aqui. Todo o carbono que há no mundo é o mesmo que havia quando o planeta se formou — ele só muda de lugar.

Moléculas orgânicas, como proteínas, DNA e a celulose de plantas são todas baseadas em carbono. Esse átomo ocorre em rochas, no magma das profundezas da Terra e também no ar, combinado com o oxigênio para formar o dióxido de carbono, ou CO2. Durante a fotossíntese, plantas e algas retiram gás carbônico do ar para fixá-lo na biomassa, em forma de folhas, raízes ou carapaças de carbonato de cálcio. Organismos que se alimentam de plantas absorvem esse carbono e o devolvem à natureza quando morrem.

Em alguns ambientes, porém, essa devolução não acontece. Às vezes, restos de organismos mortos são rapidamente cobertos por sedimentos e passam milhões de anos cozinhando lentamente no subsolo. No processo, sofrem transformações químicas que concentram o carbono em outras moléculas orgânicas (no caso do petróleo, longas cadeias de carbono e hidrogênio chamadas hidrocarbonetos; no do carvão, longas cadeias de anéis aromáticos como benzeno e naftaleno). Em alguns lugares do mundo, o plâncton morto do fundo do mar vira petróleo e gás fóssil. Em outros, plantas mortas em antigos pântanos foram soterradas em ambientes de baixo oxigênio, produzindo o carvão mineral (em algumas rochas de carvão é possível ver até mesmo impressões de folhas). Como são restos de organismos vivos muito antigos, essas substâncias são chamadas em seu conjunto de combustíveis fósseis. Quando você abastece seu carro com gasolina, está literalmente enchendo o tanque com cadáveres de microrganismos de milhões de anos de idade.

Por causa de suas características químicas, os hidrocarbonetos do petróleo e do gás e as moléculas orgânicas do carvão armazenam muita energia na forma de ligações entre os átomos. Na presença de calor e oxigênio, hidrocarbonetos são quebrados e produzem CO2 e água. Essas novas ligações produzem mais energia em forma de calor do que o que foi necessário para quebrar o hidrocarboneto. É por isso que os combustíveis fósseis são tão eficientes para produzir energia, substituindo o carvão vegetal e a lenha (nos quais o carbono está menos concentrado na biomassa).

A intensa exploração dos combustíveis fósseis a partir da Revolução Industrial, no fim do século 18, vem desequilibrando o ciclo do carbono ao lançar muito mais CO2 na atmosfera do que os oceanos e as florestas conseguem retirar para alimentar a fotossíntese. Pior, esse mesmo CO2 em excesso, no mar, combina-se com a água para formar ácido carbônico (H2CO3), que impede a formação das carapaças de calcário de crustáceos e do plâncton. Ao acidificar o oceano, portanto, o CO2 extra prejudica ainda mais a capacidade da biosfera de remover carbono do ar, agravando ainda mais a crise do clima.

Tem culpa eu? (Spoiler: tem)

Pelo menos desde 2007 a ciência já afirma que o aquecimento do sistema climático é inequívoco. Mas como é possível saber que são os seres humanos seus causadores? Afinal, o clima do planeta já mudou no passado e a atuação conjunta de oceanos e atmosfera é muito complexa e variável. Será que não estamos diante de mais um ciclo natural de aquecimento?

Como num trabalho de detetive, os cientistas usam várias linhas de evidência para dar a resposta e encontrar os culpados. O jeito mais simples de fazer isso é elaborar uma previsão do passado: olhar as temperaturas já registradas desde o início das medições e tentar reproduzi-las em computador usando fatores naturais de forçamento radiativo e fatores naturais e antropogênicos — os gases de efeito estufa. Somente quando a influência humana é computada o modelo consegue reproduzir o aquecimento observado.

Também dá para encontrar a impressão digital dos humanos no clima medindo a temperatura em diferentes camadas da atmosfera com o auxílio de satélites. Se variações orbitais da Terra ou da energia enviada pelo Sol fossem culpadas pelo aquecimento atual, haveria aumento de temperatura na troposfera (camada mais baixa) e na estratosfera (camada mais alta). Só que o que os satélites vêm medindo há décadas é um aquecimento na troposfera e um resfriamento da estratosfera, que é consistente com o aprisionamento do calor irradiado pela Terra por uma capa de gases na baixa atmosfera. Todo esse conjunto de evidências aponta para a responsabilidade humana no clima. Também foi possível quantificar essa responsabilidade em graus Celsius, embora com menos certeza. Em 2021, o IPCC declarou que, do 1,09°C que o mundo já havia esquentado desde a era pré-industrial, 98% era provavelmente devido à ação humana.

Na segunda década do século 21, os cientistas também começaram a detalhar sistematicamente a parcela de culpa do aquecimento global em eventos extremos individuais, como secas, tempestades, alagamentos, ondas de calor e nevascas, entre outros. Esses eventos nem sempre são necessariamente resultado da perturbação dos sistemas climáticos gerada pela mudança do clima; podem ser simplesmente resultado da variabilidade climática natural.

A cautela para relacionar eventos extremos às mudanças climáticas fomentou o desenvolvimento de um campo específico de pesquisas e o uso de uma metodologia estatística criteriosa para publicar os chamados estudos de detecção e atribuição. Seu objetivo é compreender se e o quanto eventos extremos individuais foram tornados mais prováveis e/ou mais intensos pela influência humana no clima. Esses levantamentos podem ter diferentes abordagens, como a utilização de modelos climáticos para comparar cenários com e sem a forçante antropogênica, por exemplo. Uma referência nesse campo é a World Weather Attribution (WWA), uma rede de cientistas especializados em alterações do clima.